教授紹介

小坂 健 Ken OSAKA

医師 医学博士 公衆衛生学修士

<略歴>

昭和39年 長野県生まれ

東北大学医学部卒業、 東京大学大学院医学系研究科修了

国立感染症研究所・主任研究官

ハーバード大学公衆衛生大学院 客員研究員

厚生労働省老健局老人保健課・課長補佐

認知症対策専門官(併任)

がん対策推進本部員(併任)

<現在>

東北大学大学院歯学研究科副研究科長

東北大学スマートエイジング学際研究センター部門長

東北大学災害科学国際研究所教授

元東北大学総長特任補佐(企画担当)

内閣府食品安全委員会専門委員

厚生労働省社会保障審議会専門委員

元厚労省がん検診に関する検討会委員

介護支援専門員実務研修受講試験委員

元 WHO/FAO 微生物リスクアセスメント専門起草委員

みやぎ21健康プラン協議会会長

宮城県市町村国保広域化等支援委員会(座長)

宮城県介護予防に関する事業評価・市町村支援委員会委員

宮城県医療介護総合確保事業計画策定懇話会委員

宮城県感染症対策委員(元麻疹部会長)

元宮城県行政評価委員(医療福祉教育分科会長)

元宮城県広域防災拠点整備検討委員

岩沼市介護保険事業計画委員会委員

石巻市地域包括ケアシステムアドバイザー

仙台市宮城総合支所学校保健・地域保健連絡会議(思春期保健分野)アドバイザー

社会医学系専門医協会認定 社会医学系専門医・指導医(手続中)

日本疫学会評議員

小坂教授ってどんな人?

ー幼少~仙台時代ー

- 長野県で農家の次男として生まれる。

- 父親が監督をしていたスポーツ少年団で野球と野良仕事ばかりやっていて勉強嫌い。

- 田んぼの草取りで鍛えたため中学では主将・エース・4番で活躍。長野県立伊那北高校へ進学。失恋も経験し暗い高校生活。

- 祖父が結核で早世し姉妹の学費を稼ぐために大学進学をあきらめた父の影響もあり医師を志す。

- 東京で浪人生活を送った後、兄が学んでいた東北大に進学(柏木にあった医学部昭和舎で寮生活)。

- 大学時代は、野球とスケートに明け暮れる。スケートリンクが無かったため、冬はほぼ毎週、盛岡市で合宿。(医学部野球部副主将、スケート部主将として東医体10連覇に貢献 宮城県代表国体選手)

- 大学の授業に全く興味を持てず、世の中を変えようと新聞社に出入りし、文系への転向を真剣に考える。

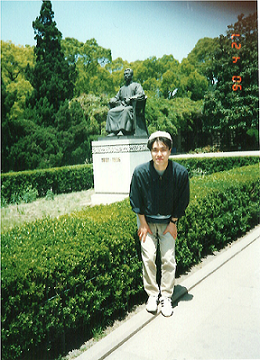

卒業旅行で友人と安い船で行った中国で(魯迅像の前で)

ー東京・ボストン時代ー

- 臨床実習で医療に対する興味が復活。すれすれの成績で大学を卒業し、都内の研修病院で内科研修。チーフレジデントの後、そのまま請われて循環器内科医として勤務。

- 助からない方の心臓マッサージをしながら、世界では多くの子供たちが亡くなっていることに心を痛め、その当時できたばかりの国際保健の道を進むことを決意。

- WHOで活躍し東大で国際保健学を開講した梅内拓生教授(東北大卒)のいた大学院に進学し、ネパール(結核の薬剤管理・慢性気管支炎の調査)、バングラデシュ(医療人材育成)、ヴェトナム(学校を巻き込んだデング熱対策)などに滞在し、調査研究に従事。

- 電気や水もない村での生活は楽しかったが、数千メートルの崖での移動では交通事故に合い、ヴェトナムではマラリアにかかり入院するなどした。途上国での人の生命の安さを実感する。

- 国立感染症研究所からアウトブレイク対応できる医師が欲しいとのことで、本命候補にくっついて面接に行ったら、なぜか私が採用になる(修士課程修了、博士課程は研究所採用のため中退)。同じ職場でウイルス研究者の妻と出会う。

- 仙台市内の小児科医のネットワークが母体となる我が国の感染症サーベイランスの再構築を担当。

- 検疫所を結んだネットワーク型のサーベイランスシステムで、イタリアから帰国した日本人旅行者のサルモネラ感染症のアウトブレイクの原因を突き止める(国際誌発表)。

- 九州沖縄サミットの危機管理・バイオテロ対策を担当し、症候群サーベイランスの先鞭をつける(国際誌発表)。

- 香港の新型インフルエンザのアウトブレイクにも日本政府代表として緊急派遣され、米国CDCの担当者Keiji Fukudaらと協力して情報収集活動に従事(1997年)。

- マレーシアのニパウイルス・アウトブレイクにWHOコンサルタントとして派遣される(1998年)。

- WHOとFAOの共同プロジェクト、食品と微生物のリスクアセスメントの専門家草案委員expert drafting memberとして活躍(WHOの複数の書籍発刊に関わる)。

- 留学生活の初日9.11にテロが起こり、私が2週間前に乗った飛行機UA175 便もテロに使われた。行動が制限されるなか日本人会としての勉強会や日本人同窓会等の設立に貢献。大学より記念のネクタイを贈呈される。

- 日本帰国後、麻疹は予防できるのに、子供たちが命を落としていることに心を痛め、なかなか進まない感染症対策を変えるため、請われて厚生労働省に転職。

- 行政を学ぶためと最初に働き始めた老健局老人保健課で、介護予防の導入、介護保険施設の報酬改定、老人保健事業の改正に関わる。

- がん対策推進本部を併任し、がん検診の精度管理などの指針を中心になってまとめる。

お世話になった梅内教授とともに

WHOのハンセン病対策で活躍した旧友のBabuさんとともにバングラデシュを訪問

ハーバード大学公衆衛生大学院に客員研究員Takemi Fellowとして留学(日本の同僚は神馬東大教授)Takemi Fellowの仲間やライシュ教授(日本でも叙勲)らと

ーふたたび仙台へー

- 東北大から教授として招聘の申し出を受ける。一旦断るが、若者を育てようとの呼びかけに共感し、東北大学へ教授として転職(40歳)。教室のゼミは、人数を制限する人気講座となっている。

- 東北大学に転職してすぐに仙台市役所で担当者に集まってもらい医療・介護の連携を提案(今はあたりまえになった地域包括ケア、医療介護連携の先取り)。

- 教職と並行して、実地医療を続けるため先駆的な往診専門クリニックで在宅医療に従事。在宅でのがんの看取りや神経難病の方の支援を行う。

- 難病の方が在宅就労して生活が変わり、心身状況が良くなっていくのを目の当たりにして、医療の限界、介護や社会参加の重要性を痛感する。

- 厚生労働省がん検診に関する検討会の委員として活躍し、検診受診率の標準化や精度管理を提案し、現在も使われている。

- 岩沼市で口腔、栄養、運動を組み合わせた介護予防プログラムを市役所と開発し、国の複合型プログラムとして広める(NHKなどで全国報道)。

- 高齢者の暮らしと健康の調査を実施して、地域の課題などを抽出し、岩沼市長に政策提言。

- 震災後、岩沼市の仮設住宅での住人の方の困りごと等の把握と連絡会に大学院生とともに継続的に参加(この時の調査は河北新報、朝日新聞などに掲載)。

- 【命の格差は止められるか】など日本語の著書もあるハーバード大学Kawachi教授、千葉大近藤克則教授らと一緒に、文科省科研費および米国NIHの予算によるIwanuma Projectを開始し、人々の暮らしぶりや人間関係、地域のつながりが、健康と深く関わっていることを世界に発信。

- なかなか進まない宮城県の口腔保健対策のため、反対を説得し、右腕の相田准教授を宮城県庁保健福祉部技術参与として派遣。

- 宮城県内の被災者の健康調査等の解析を宮城県庁から継続的に委託を受けており、地域による抑うつ状態の者の違いや経年変化を分析。それらの成果を宮城県庁の職員とともに、日本公衆衛生学会で発表する機会をコーディネイト(宮城県庁ではこれまで無かった事)。

- 石巻市の地域包括ケアシステムのアドバイザーとして、現場の経験に基づいた政策助言。

- 宮城県庁の行政評価委員(保健医療・介護・教育分科会会長)として行政のあり方を評価。評価システムの再評価が必要と提言。

- 宮城県基幹型防災拠点の検討委員として積極的に発言、一カ所の大規模施設ではなく、分散型、ネットワーク型のシステムの構築を提言。

- 東北大学総長特別補佐として、里見総長プランの大学経営のまとめ役として会議のあり方などを大胆な提案で大学改革を提言。

- 東北大学災害科学国際研究所の教授として、福島県歯科医師会との連携により、脱落乳歯からの放射性物質の測定を実施、継続し問題ないことを住民に還元(環境省事業)。

- 福島県の講演で、放射線のリスクの考え方が非常にわかりやすいと評価をいただき、福島県歯科医師会に向けて講演資料を作成・配布して活用してもらっている。

- 内閣府食品安全委員会の微生物ウイルス専門調査会および評価技術企画ワーキンググループの専門委員として、国際的な動向を踏まえて、我が国の食品リスクアセスメントで食品だけでない包括的なシステムが必要であることなどを積極的に発言。

- 厚労省社会保障審議会の専門委員として、介護の質の評価のあり方(単なる数字目標には反対の立場)や介護報酬調査のあり方について提言。

- 厚生労働省の老人保健健康増進等事業で、地域包括ケアシステムを活用した、地域に根差した災害への防災体制を強化するための研究事業を実施し、地域防災の課題について報告(2017年)。

- 東北大学スマートエイジング学際研究センターの部門長に任命され、仙台市内のベンチャービジネスの会社と連携し、ロボットを使った介護現場での活用についての実証実験を開始(2017年)。

- 宮城県庁、仙台市役所、NPO、企業、メディアなどの有志とともに、「仙台・宮城・東北3.14」を主催。

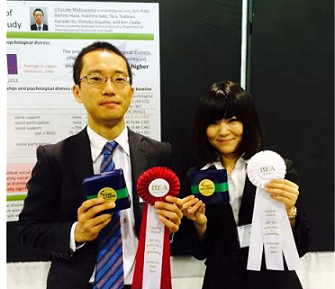

国際疫学会で院生2名が上位10%(日本人3名)選出されStudent Awardを受賞

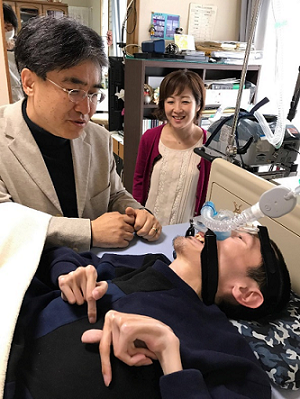

ヨミドクターで連載中の詩人の岩崎航さんと在宅管理栄養士の塩野崎さん

ハーバード大学Kawachi教授、千葉大近藤克則教授らとともに(仙台市内の温泉で)

留学生の集いで教室の留学生(モンゴル、エジプト)と里見総長と